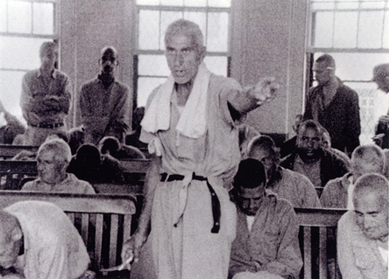

Quarant’anni di carriera registica e trentasei pellicole girate. Ospedali, tribunali, quartieri popolari e uffici dei

servizi sociali sono solo alcuni esempi dei microcosmi presi in analisi da quello che è considerato uno dei più grandi

documentaristi viventi. Da

Titicut Folies del 1967, sul manicomio criminale di Bridgewater, a

State

Legislature sulla burocratica pseudodemocrazia statunitense – l’ultimo lavoro presentato a Filmmaker 2007 – si snoda

una filmografia compatta negli intenti e nelle scelte stilistiche.

Al centro l’essere umano come animale sociale. L’individuo non è mai interessante per il suo essere portatore di una vicenda

privata significativa in sé e per sé perché unica, straordinaria o esemplare; il singolo acquista evidenza in quanto polo

di un’interazione con la collettività, in quanto parte del tutto. Nei documentari di Wiseman è assente l’eroe, il

personaggio principale che spesso costituisce l’ossatura di un’opera; ogni volto è strumento usato per costruire il

ritratto di un sistema complesso e comunitario, spesso identificato con un ambiente chiuso e circoscritto. Wiseman o della

claustrofilia: realizza infatti un cinema prevalentemente d’interni benché siano rintracciabili nel corpus delle sue opere

alcune eccezioni alla regola come Aspen (1990), dedicato a una località americana del turismo invernale, o

Sinai Field

Mission (1990) in cui le dune del deserto riempiono il quadro.

Armato di una macchina (quasi) sempre rigorosamente a mano, Wiseman ci guida alla scoperta di realtà altrimenti

inaccessibili o ci invita a guardare il quotidiano con occhi diversi (chi non ha esperienza di un centro commerciale?), ma

non ci prende per mano: mostra il più possibile di ciò che ha scelto di indagare – si spiega così la corposità temporale

della maggior parte dei suoi lavori – e lo fa dando voce ai molteplici punti di vista che si incontrano e si scontrano

sulla scena, in modo da lasciare lo spettatore libero di formulare un giudizio offrendogli tutto il tempo per riflettere.

Non propone soluzioni, non sviluppa film a tesi. È sempre valido e attuale l’assunto baziniano: mostrare e non dimostrare.

Il regista ricerca un rapporto di profonda comprensione con la realtà e lascia che essa sprigioni i suoi significati senza

apporre e imporre filtri ideologici. Tutto questo non significa però neutralità, la presenza dell’autore non si riduce

all’ondeggiare discreto del quadro. In fase di montaggio Wiseman demiurgo plasma il materiale umano, sociale, animale

(alcune pellicole come

Primate e

Zoo indagano il rapporto tra creature animali e umane) dando vita a una

realtà possibile, quella che è il frutto della personale interpretazione dell’autore, il quale le conferisce così

significato politico. Si può citare come caso esemplare il “materialismo” che innerva

The Store (1983). Gli

individui sono identificati con la merce che vendono o comprano, diventano essi stessi merce; gli oggetti dominano

audio-visivamente le inquadrature: mostrati dall’occhio della macchina mentre vengono palpati e accarezzati da centinaia

di mani (si potrebbe addirittura parlare di oggetto erotizzato) o ridotti a parole vomitate da centinaia di bocche, lunghe

liste che fanno riecheggiare nella nostra mente gli elenchi stilati da Georses Perec.

Le microsocietà di volta in volta indagate da Wiseman si configurano come riflesso della società americana, ma non solo.

Fotografando il contingente, il fatto in sé, Wiseman dà forma all’invisibile ossia alle istituzioni e alle categorie

astratte che caratterizzano il mondo occidentale, tutto ciò che per sua natura sarebbe irrappresentabile: il lussuoso

grande magazzino

Nieman Marcus di

The Store (1983) non è solo quel preciso, concreto, individuabile negozio,

ma è

il Negozio e ancora di più è il Commercio, il venduto e il vendibile. E ancora. L’ufficio dei Servizi Sociali

di New York in

Welfare è la trasposizione per immagini delle idee di Burocrazia e Povertà e trascende a simbolo

della solitudine umana. Dal fenomenico al noumenico, potremmo dire.

Il realismo appare però essere la vocazione primaria del cinema di Wiseman. Metodo di ripresa, taglio e lunghezza

dell’inquadrature, scelte nel campo del sonoro sono indirizzati ad ottenere il massimo effetto di realtà. Inquadrature

lunghe, spesso veri e propri piani sequenza, racchiudono singoli episodi, colti quasi per caso nella magmatica complessità

dei luoghi fotografati. Bandita la musica extradiegetica e proibito ogni commento

off, la colonna audio è composta

esclusivamente da suoni e rumori in presa diretta che restituiscono l’autentica acustica “multistrato” degli ambienti.

Wiseman rigetta anche l’uso dei cartelli, l’unica scritta sovrimpressa che compare nelle inquadrature iniziali dei suoi

lavori è quella che permette allo spettatore di capire dove lo porterà lo sguardo del regista.

Abbondano primi e primissimi piani, la macchina indugia però sui visi senza alcuno psicologismo: l’occhio che li guarda è

quasi quello dello scienziato che porta avanti il suo studio sull’oggetto che ha scelto di investigare e di cui le figure

umane sono la manifestazione tangibile.

Possiamo infatti definire i suoi film ricerche sul campo filmate. Il metodo Wiseman è lo stesso utilizzato dagli studiosi

che hanno fatto la storia dell’antropologia, da Ernesto De Martino a Marcel Griaule: una lunga preparazione pre-riprese

allo scopo di dilatare i tempi di riflessione e per far sì che la macchina da presa non venga percepita come elemento

disturbante capace di condizionare le azioni e gli atteggiamenti di chi è ripreso. Wiseman mira al “come se la cinepresa

non esistesse” per questo cerca di occultarsi il più possibile; a questo scopo, ad esempio, non usa l’intervista e anche

quando sembra che un individuo stia parlando con qualcuno posto al di là della macchina da presa, in realtà è sempre

un’illusione scenica che il regista gioca allo spettatore: il campo si allarga e scopriamo di essere nel mezzo di una

riunione dei responsabili delle vendite (

The Store) o di un incontro fra gli esponenti di un’associazione per il

recupero del quartiere-ghetto in cui vivono solo persone di colore (

Public Housing). Ovviamente più unici che rari

gli sguardi in macchina, una prescrizione che l’autore eredita direttamente dalla fiction. Appare infine coerente la scelta

di una troupe leggera, non invasiva, tipica del genere documentario: Wiseman come regista, (spesso) produttore, montatore

e fonico; un operatore (fino al 1978 William Brayne, da allora sempre e solo John Davey, secondo paio d’occhi dell’autore)

e uno o due assistenti.

“Per comprendere come funziona la società, bisogna guardare a tutti gli strati sociali e nella società americana uno degli

aspetti fondamentali è il concetto di classe”. Il Grande Tema del cinema di Wiseman è la rappresentazione del potere e la

sua profonda diseguale spartizione in un paese che ha costruito il suo

mythos sui concetti di libertà e democrazia.

La parola è il medium prediletto dall’autore per far comprendere allo spettatore i rapporti di forza fra gli individui

ripresi e ciò spiega la sua preminenza sull’azione: da una parte colui che parla per essere ascoltato e soprattutto

obbedito; dall’altra i discorsi destinati al vento di chi non ha diritti o il silenzio di chi può solo annuire.