The prestige

The prestige, ultima opera del regista di

Memento, Christopher Nolan, è la storia di due prestigiatori della

Londra vittoriana e della competizione ossessiva che li porterà all’annientamento reciproco. Ma il film è allo stesso tempo

una considerazione sullo statuto della magia, e quindi anche sul cinema stesso, arte illusionistica ed artificiosa per

eccellenza. Cinema che riflette sull’essenza del cinema: intricato, suggestivo e auto-referenziale gioco di rispecchiamento

tra la forma-strumento e il contenuto-oggetto. Un’impresa filmica congegnata come un gioco di prestigio, che tenta di

raccontare o di definire il Gioco di prestigio, composto, come ci spiega John Cutter (Michael Caine), maestro dei due

rivali e sfidanti Robert Angier (Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale), da tre stadi: la presentazione, il colpo

di scena e il prestigio finale. E allora, non si può forse azzardare che il lungometraggio stesso (e probabilmente anche il

cinema in generale) segua la medesima struttura trittica? Il dubbio viene di-svelato dallo stesso fautore del trucco, e

cioè dall’autore inglese, che in un’intervista afferma: “Quello che fanno i maghi e i registi è molto simile, nel modo in

cui si fanno avere le informazioni, in quello che si racconta al pubblico e quando, e nel saper attirare gli spettatori

grazie a punti di vista precisi. Noi usiamo le nostre tecniche, vicoli ciechi e false piste, per ingannare il pubblico e

creare uno spettacolo soddisfacente. Con

The prestige si offre la possibilità di giocare con questi concetti davanti

agli occhi degli spettatori”. Cinema come arte mistificatoria e menzognera, lente che distorce la realtà e celebrazione del

colpo di scena che spiazza il pubblico distratto. Questa è infatti la lezione che abbiamo imparato dal capolavoro di Nolan:

un buon illusionista (e quindi anche un buon regista), affinché il trucco riesca, deve riuscire a sviare lo spettatore dal

centro dell’azione, e allora come dice Cutter: “un’assistente graziosa è la maniera più facile per trarre in inganno".

Dunque, cinema e magia come due universi che si intersecano e che presentano somiglianze ed analogie. E guarda caso,

procedendo a ritroso nella storia del cinema, chi vi ritroviamo agli esordi se non George Méliès, pioniere della

cinematografia fantastica in opposizione a quella più documentarista dei fratelli Lumière, ma prima ancora illusionista e

proprietario del teatro di magia Robert-Houdin?

L’incontro di Méliès con il cinema avvenne proprio nel fatidico 1895 (considerata ufficialmente la data di nascita della

settima arte) in occasione della presentazione da parte dei Lumière del cinematografo. Il mago di Montreuil, subito

entusiasta, decise di acquistarne un esemplare dai due inventori, ma questi rifiutarono e così fu costretto a procurarsi un

proiettore inglese, sul modello di Edison. Sperimentando, arrivò a scoprire per caso nuovi espedienti tecnici che decise

poi di utilizzare per la creazione dei trucchi che costituivano almeno inizialmente l’oggetto dei suoi film, basati appunto

sulla sparizione di oggetti, ottenuta grazie alla tecnica dello

stop-frame (cioè bloccando le riprese e

riprendendole a sostituzione avvenuta), sulla levitazione di cose o persone tramite la ripresa a passo uno e

sull'accelerazione e la retromarcia del movimento dei personaggi. Méliès, dunque, come figura che incarna perfettamente la

sintesi e la commistione avvenuta tra il cinema e la magia, l’illusionista che per primo ha sfruttato le potenzialità

espressive del mezzo cinematografico per i suoi giochi di prestigio. Esemplari a proposito i due cortometraggi

L’escamotage d’une Dame del 1896 e

Les illusiones fantaisistes del 1909, nei quali il regista ripropone

attraverso numerose varianti la scena magica centrale del teatro Houdin, che nel secondo caso appare ancora più suggestiva

grazie all’apporto aggiunto del colore (altra sperimentazione originale di Méliès, che istituì un laboratorio apposito per

la posteriore colorazione a mano dei vari fotogrammi).

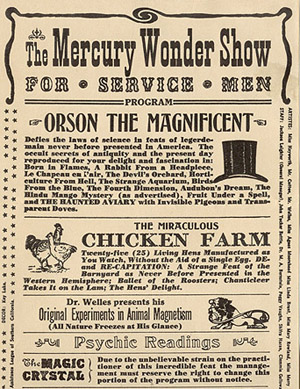

Ma parlando della macchina-cinema come artefice e creatrice di magie ed illusioni, non si può dimenticare Orson Welles,

gigante e geniale regista visionario, eccezionale attore, presenza poliedrica, incantatrice ed istrionica, ed anche

illusionista nel vero senso della parola. Celebre, infatti, è lo spettacolo di magia del 1944, inserito all’interno del

Mercury Wonder Show (manifestazione itinerante di supporto alle truppe durante la seconda guerra mondiale), nel quale

Welles taglia in due la sua amica Marlene Dietrich (“L’idea è quella di segare la signora Dietrich in due!” – “Orson,

dov’è il trucco?” – “Vedrai Marlene, ti farà morire…”), le cui gambe, staccatesi dal busto, iniziano a passeggiare fino ad

uscire di scena.

A proposito della figura del regista, John Houseman (amico con il quale Welles fondò il Mercury Theatre, poi sceneggiatore e

produttore cinematografico) ne traccia un ritratto per noi interessante: “Welles era per sua natura un mago, il cui

particolare talento non consisteva tanto nella sua pur notevole fantasia e nella sua capacità creativa, quanto nella

consumata abilità di spingere i motivi più scontati del repertorio teatrale fino a livelli ben superiori rispetto agli

effetti consueti”. E che cosa fa un prestigiatore, se non mostrare qualcosa di ordinario, che naturalmente non lo è, e

fargli compiere qualcosa di straordinario? Lo stesso James Naremore, importante conoscitore dell’opera wellesiana, ha

intitolato non a caso il suo saggio critico: “Orson Welles. Ovvero la magia del cinema”. Ma tutte queste testimonianze non

fanno in realtà che riconfermare qualcosa che già lo stesso Welles aveva mirabilmente affermato in

F for Fake,

ultimo film “finito” dell’autore statunitense, proiettato per la prima volta nel 1975.

F for Fake, e cioè

F come

Falso, è un film, che, come ci rivela lo stesso regista, “parla di raggiri, di frodi e anche di bugie”, come in verità

già il titolo in modo palese e con funzione sintetizzante esplicita. L’opera, assolutamente innovativa, mirabolante e

vertiginosa è una riflessione sull’arte e la menzogna, presentataci attraverso alcune figure autentiche di falsari passati

alla storia, tra cui lo stesso Welles (conformemente ad un suo tipico stilema narcisistico ed auto-referenziale), che non

poteva non sentirsi parte integrante dell’inchiesta, in quanto secondo la sua stessa testimonianza: “La mia carriera è

incominciata con un falso, l’invasione dei marziani. Sarei dovuto andare in prigione. Non devo lamentarmi. Sono finito a

Hollywood!”. Così, Orson Welles vestito di un lungo mantello nero, molto simile a quello che nell’immaginario collettivo

viene attribuito ai maghi, ci accompagna nel labirintico viaggio, presentandoci i vari personaggi e intrattenendoci nei

frammezzi con giochi di prestigio, trasmutazioni di oggetti, levitazioni e sparizioni di persone, denunciando apertamente

il suo non essere in fondo che un mago di professione, un mero ciarlatano. D’altronde che cos’è Welles con la sua imponente

e carismatica presenza scenica, se non un attore, una maschera (famoso il suo gusto per i travestimenti e le trasformazioni

a cui si sottoponeva in ogni film), un affabulatore per vocazione? E secondo la definizione di Robert Houdin, il più grande

illusionista mai esistito, che cos’è un mago se non “un attore che interpreta il ruolo di un mago”? E Welles, da

abilissimo mistificatore qual è, ci inganna e ci imbroglia fino alla fine, promettendoci all’inizio del lungometraggio

un’ora di verità e ricordandoci ad un certo punto che l’ora è passata, e che negli ultimi quindici minuti non ha fatto

altro che mentire.

F for Fake è un film che può essere considerato un documento testamentario sul cinema, l’arte

che più di ogni altra illude e inganna, distorce e rivela, gioca con lo spettatore portandolo a credere a verità che non

sono altro che bugie, come in un magico e mendace labirinto di specchi, lo stesso guarda caso che ritorna nella sequenza

più rinomata de

La signora di Shangai (1948), considerata da molti una possibile sintesi di tutto il cinema

wellesiano. Lo specchio come oggetto paradigmatico del doppio e dell’ambiguità, non a caso elemento iconico privilegiato

dall’autore e

refrein incombente in tutta la sua cinematografia. Primo “congegno” illusionistico, esso, come ha

scritto il filosofo Maurice Merleau-Ponty, “è lo strumento di una magia universale che trasforma le cose in spettacoli e

gli spettacoli in cose, me stesso nell’altro e l’altro in me stesso”.

E Welles forse è stato il regista che più di ogni altro ci ha mostrato anche sul piano puramente linguistico e formale, come

il cinema può alterare e adulterare la verità: attraverso il grande e innovativo uso del grandangolo, vera e propria lente

che deforma le figure e gli oggetti; grazie all’utilizzo magistrale del montaggio, che come ci viene eccezionalmente

mostrato in

F for Fake, e come già in verità aveva scoperto il formalismo russo tempo addietro, è in grado di

manipolare il significato delle immagini; e infine attraverso la sua stessa idea di cinema puro, eccessivo, vulcanico,

allucinatorio, egotistico, visionario, a tratti espressionistico, comunque sempre potente e personalissimo.

Ma la storia del cinema è ricca di altri autori che hanno dimostrato, anche se in modo meno sistematico, come i confini tra

il cinema e l’arte dell’inganno siano labili. Sono tanti, infatti, i titoli che hanno sfruttato questa potenzialità, in

verità così pregnante, della settima arte.

Si pensi primo tra tutti (almeno in ordine cronologico) a

Paura in palcoscenico (1950), film che porta la firma di

un altro grande del cinema, Alfred Hitchcock. Qui il meccanismo ingannatorio ai danni del pubblico anticipa per modalità

quello operato da Nolan in

The Prestige. L’intreccio (almeno apparentemente) è quello tipico hitchcockiano: un

innocente perseguitato, ammaliato ed incastrato dall’amante, la dark lady di turno e diva teatrale (Marlene Dietrich),

viene incolpato erroneamente dell’omicidio del marito di questa e raccontata la vicenda all’amica Eve Gill (anche lei

attrice), la convince ad indagare in sua vece per riuscire a scagionarlo. Questo almeno è quello che il regista ci fa

credere per i tre quarti del lungometraggio, fino al colpo di scena finale, nel quale il protagonista confessa a Eve, e

quindi anche agli spettatori (i due punti di vista infatti non possono che coincidere, visto che noi, come Eve, abbiamo

assistito, all’inizio del film al racconto di Jonathan attraverso un falso, ma scoperto solo a posteriori, flashback), di

essere lui l’assassino. Il maestro inglese gioca furbescamente con il pubblico, introducendo nella storia false piste e

versioni differenti (ma tutte, almeno a prima vista, coerenti) del medesimo delitto, e riflettendo allo stesso tempo sulla

falsità dell’arte e in particolare sulla finzione teatrale.

Sulla stessa linea del precedente, troviamo

I diabolici, film noir del 1954 di Henri-George Clouzot, grande regista

francese, purtroppo a lungo misconosciuto dalla critica. L’opera narra la storia di due donne, rispettivamente l’amante e

la consapevole e remissiva moglie del padrone di un collegio, che stanche dei soprusi e delle umiliazioni subite dall’uomo,

decidono di ucciderlo. Ma…primo colpo di scena: qualcosa va storto, il cadavere infatti sparisce improvvisamente.

Oltretutto, la tensione (delle due conniventi) e la suspence (per noi che presenziamo al film) arrivano allo spasimo dopo

che, con il passare del tempo, una serie di indizi e di segni porta le due complici (e anche gli spettatori) a credere che

Michel sia ancora vivo e pronto per vendicarsi. E’ a questo punto (e siamo giustamente verso la fine) che s’innesta il

secondo e il più sconvolgente colpo di scena della pellicola: veniamo a sapere che il presunto omicidio e la scomparsa del

defunto non erano altro che le prime fasi del complotto architettato dai diabolici amanti per far venire un colpo (e

assicurarsi così la ricca eredità) alla già debole di cuore di lui coniuge. Il piano riesce fino alla fine e la consorte

muore d’infarto. A questo punto il pubblico, già saturo di sorprese e morti che resuscitano, viene preso nuovamente alla

sprovvista, quando assiste all’ennesimo, ma questa volta ultimo, capovolgimento. Infatti, la moglie, a nostra insaputa,

scoperta la macchinazione malefica e d’accordo con un detective andato in pensione, “risorge” improvvisamente e fa

arrestare i due colpevoli.

I diabolici dimostra così di essere puro cinema di suspence e di menzogna, edificato

come una vera e propria apoteosi del colpo di scena continuo e incessante.

E pensando a imbrogli e raggiri cinematografici, non possiamo mancare all’appuntamento con quello che è divenuto un

cult del genere, un classico come

La stangata di George Roy Hill (1973). La vicenda è risaputa: una coppia

di simpatici ed esperti truffatori, interpretati da Paul Newman e Robert Redford, escogitano un imbroglio ben congegnato

per incastrare un gangster che ha fatto uccidere un loro amico. L’esempio più noto ed emblematico di un cinema costruito

come una vera e propria truffa ai danni del pubblico e cinema che mette in campo un acuto e raffinato gioco di rimandi tra

il contenuto dell’opera (la storia di una “stangata”) e il film stesso (la “stangata” agli spettatori).

Di un anno precedente è invece il meno conosciuto

Gli insospettabili di Joseph L. Mankiewicz, ulteriore prototipo

filmico di riflessione sulla finzione e l’artificio, con un’attenzione particolare al gioco, inteso come costruzione di

una sagace e in questo caso decisamente troppo crudele beffa ai danni di qualcuno. Al centro della vicenda c’è Andrew (un

magnifico Laurence Olivier), gentiluomo inglese e scrittore di gialli appassionato di rompicapi, giochi intellettuali e

travestimenti, che decide di vendicarsi dell’amante della moglie, il parrucchiere Milo (Michael Caine), prima facendogli

credere di volerlo uccidere e poi sparandogli davvero. Sembra dunque che Milo sia deceduto, quando a causa dell’irruzione

nella dimora di uno strano detective, che indaga sulla scomparsa dello sfortunato giovanotto, veniamo a sapere (grazie

alla confessione di Andrew ormai alle strette) che era stato tutto un brutto scherzo architettato per terrorizzare il

rivale, che quindi non era morto, poiché la pistola era stata caricata a salve. Il poliziotto però non credendo alle parole

dello scrittore, lo accusa di omicidio. A questo punto avviene lo svelamento del secondo trucco: l’ispettore non è altri

che Milo, ovviamente

en travesti, che ha voluto spaventare a sua volta il concorrente per pareggiare i conti. Uno

sfavillio di paradossi e colpi di scena che non si arrestano a questo punto, ma si succedono indefessamente fino alla

conclusione del film, degenerando però in un gioco che alla fine si rivelerà ben poco divertente.

Ultimo e più recente titolo, oltre che eccellente modello di occultamento della verità, è l’indimenticabile (almeno ai fini

della nostra considerazione)

I soliti sospetti, opera di Bryan Singer del 1995. L’intreccio, molto complesso, narra

la storia di cinque uomini (i soliti sospetti) che, ritrovatisi per caso in un confronto all’americana, decidono di fare

un colpo insieme. Terminato il lavoro che è andato a buon fine, scoprono però di essere vittime e prossime pedine del

fantomatico Keyser Soze, leggendario genio del crimine. Finiranno tutti ammazzati tranne “Verbal” Kint, unico superstite e

il più debole del gruppo (stupido e zoppo), che interrogato dall’agente Kujan, ricostruirà per noi l’avvenimento attraverso

un lungo flashback. Ma gli spettatori, avventurandosi nella già intricata e contorta trama, e in balia del (come scopriremo

nel finale) lestofante narratore interno, si accorgeranno al termine del film di essere stati defraudati e frodati, insieme

allo stesso detective, dal falso racconto di questo abile oratore, il logorroico “cantastorie”, non a caso soprannominato

“Verbal”, un sofista contemporaneo che conosce l’arte della parola e la pericolosità di questa, maschera dietro a cui si

cela proprio il minaccioso Kaiser Soze. Il quale però non è in fondo che un personaggio, un burattino nelle mani di

un’ancora più astuta e temibile figura: lo stesso regista, reale artefice e responsabile dell’inganno perpetrato al

pubblico, vero e proprio mago, ideatore ed esecutore del trucco. Dunque tutta la vicenda, e di conseguenza anche tutto il

film, non era che una storia inventata e improvvisata al momento. Ma in fondo che cos’è il cinema se non questo?

Fiction, finzione, un

bluff, una sciarada insomma? E non è una coincidenza che la pellicola “strizzi

l’occhio” a

Rapporto confidenziale (1955) sempre di Welles, dove anche in questo caso dietro allo scherno consumato

nei confronti dell’investigatore (e ancora una volta del pubblico) da parte di un altro genio del Male, come Keyser Soze

ubiquo e inconoscibile, c’è il Welles impostore, irriverente e demiurgo, ipnotico e magnetico illusionista che ghignante ci

abbaglia e ci svia per l’ennesima volta.

Insomma, sembra che il cinema per sua stessa vocazione sia un dispositivo congegnato per ingannare e costruire miraggi e

chimere. La macchina da presa come una scatola prodigiosa che proietta parvenze illusorie e non a caso pronipote della

lanterna magica, altro strumento suggestivo e stupefacente per la società di allora (si ricordi che è stata inventata nel

XVII secolo), e proprio per questo spesso numero impiegato negli spettacoli di magia. Un’apparecchiatura sbalorditiva e

spettacolare, che originariamente è stata accolta dal pubblico proprio come la creatura straordinaria e fantasmagorica di

un mago.